Il primo ottobre del 2015 sono entrati in vigore i tre attesissimi decreti attuativi della L. 90/2013 e, se consideriamo che circa la metà del patrimonio immobiliare è stato realizzato prima della L. 373 del 1976, si prospetta una sfida ambiziosissima riqualificare imponendo prestazioni ad energia quasi zero, entro il 31 dicembre 2018 gli edifici pubblici, o privati ad uso pubblico, e dal 1 gennaio 2021 tutti gli edifici di nuova costruzione. Riassumiamo le principali novità introdotte nel calcolo della prestazione energetica degli edifici (APE) e nella relazione tecnica “Legge 10”.

{loadposition googlebarbaro}

IL QUADRO NORMATIVO

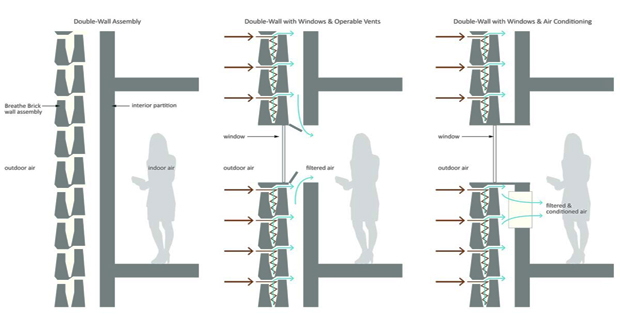

Ricordiamo che il D.L. 63 del 4 giugno del 2013, convertito in legge dalla L. 90/2013 e dal D.M. 26 giugno 2015 “Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche, definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici” (Supplemento ordinario della G.U. n. 162 del 15 luglio 2015), recepisce la direttiva 2010/31/UE “Energy Performance of Buildings Directive” (EPBD).

I DECRETI ATTUATIVI DELLA L. 90/2013

![redigere-ape-b]()

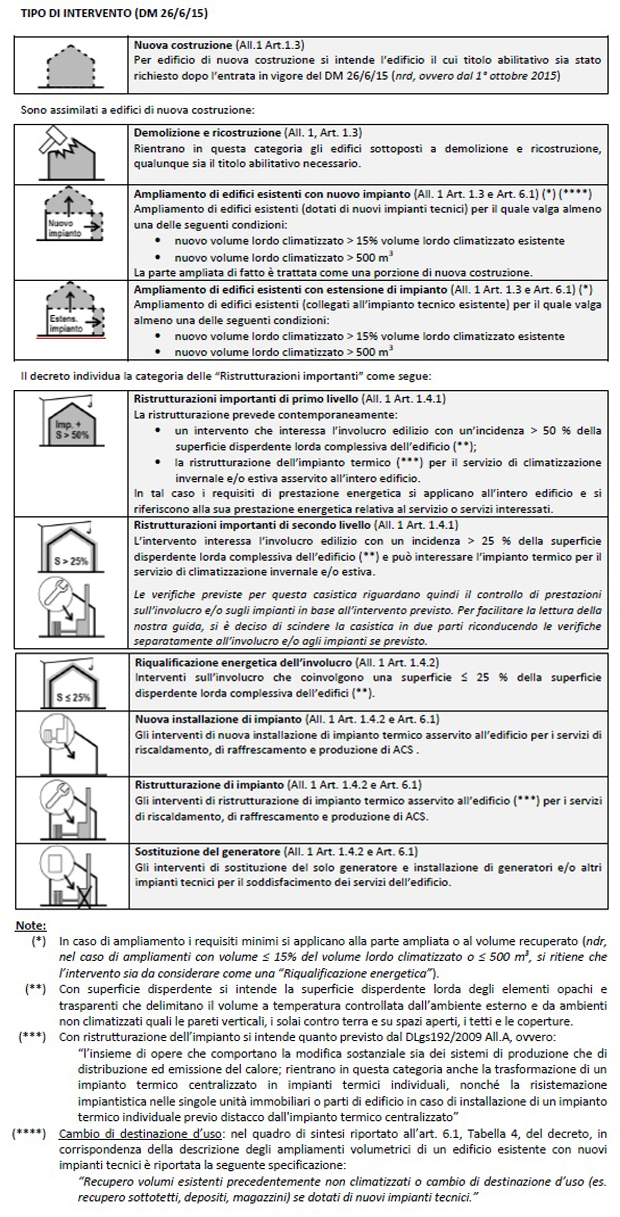

- Il primo decreto introduce le prescrizioni minime, le modalità di verifica per edifici di nuova costruzione, ed esistenti, in funzione dell’ambito d’intervento, i requisiti dell’edificio ad energia quasi zero e sostituisce il DPR 59/09.

- Il secondo decreto definisce i nuovi modelli per la relazione tecnica (Legge 10) in funzione della tipologia d’intervento.

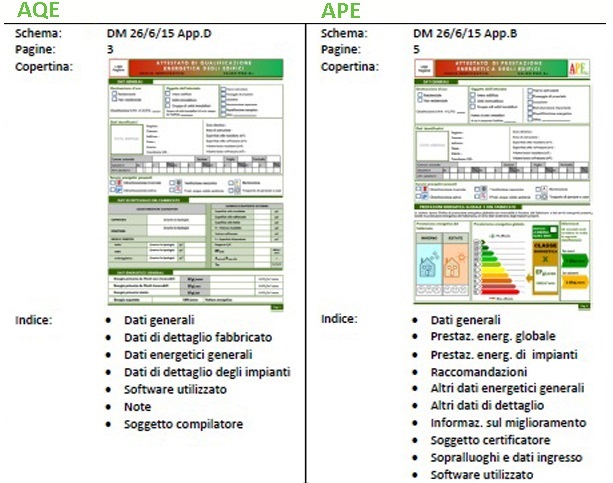

- Il terzo ed ultimo decreto integra e modifica le prime Linee Guida Nazionali per la certificazione energetica (LGN09) proponendo un nuovo indicatore per la classificazione e due nuovi modelli di attestato (APE e AQE).

LA NUOVA RELAZIONE TECNICA PER L'APE

Come redigere la nuova relazione tecnica per l'APE? Dopo l'entrata in vigore dei decreti attuativi della L. 90/2013 i modelli per la redazione della relazione tecnica “Legge 10”, da presentare in Comune per le autorizzazioni, sono tre e si differenziano in base ai seguenti ambiti d’intervento:

- nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti di primo livello, edifici ad energia quasi zero (Allegato 1);

- riqualificazione energetica e ristrutturazioni importanti di secondo livello. Costruzioni esistenti con riqualificazione dell’involucro edilizio e di impianti termici (Allegato 2);

- riqualificazione degli impianti tecnici (Allegato 3).

Gli addetti ai lavori hanno già osservato che la data, a partire dalla quale entrano in vigore le nuove disposizioni, non è il 1° settembre 2015, come sancito nella legge, ma ragionevolmente dal 1° ottobre 2015; ritengono dunque che si sia tratto di un errore di battitura. L’ennesima prova di un lavoro condotto frettolosamente nel tentativo, penoso, di evitare il prossimo aggravamento delle procedure d’infrazione nei confronti del nostro Paese da parte della Commissione europea. Si tratta del solito pasticcio all’italiana.

Le nuove disposizioni della L. 90/13 si applicano alle Regioni e alle Provincie autonome che non hanno ancora recepito la direttiva 2010/31/UE; mentre le altre hanno due anni di tempo per uniformarsi ai nuovi provvedimenti nazionali. Ad ogni modo, alla data del 1° ottobre, continuano ad essere in vigore i seguenti decreti legislativi: 192/05, 311/06 e 28/11. Le Linee Guida del 2009 non vengono abrogate ma solo aggiornate ed integrate con le LGN15.

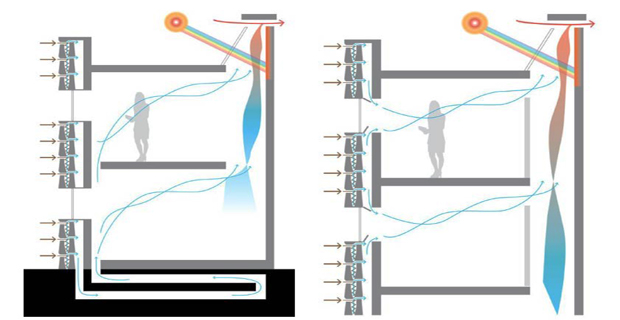

I NUOVI CRITERI DI CALCOLO DI APE E AQE

Fermo restando gli obblighi già previsti per la presentazione dei documenti APE (Attestato di Prestazione) e AQE (Attestato di Qualificazione Energetica), con le nuove Linee Guida Nazionali per la certificazione energetica (LGN15) sono stati introdotti nuovi schemi per la redazione di entrambi.

![redigere-ape-c]()

L’APE verrà calcolata, d’ora in poi, in base ad un “edificio di riferimento”, ovvero uno identico a quello in esame in termini di:

- geometria (sagoma, volumi, superficie calpestabile, superfici degli elementi costruttivi e dei componenti);

- orientamento;

- ubicazione territoriale;

- destinazione d’uso;

- situazione al contorno;

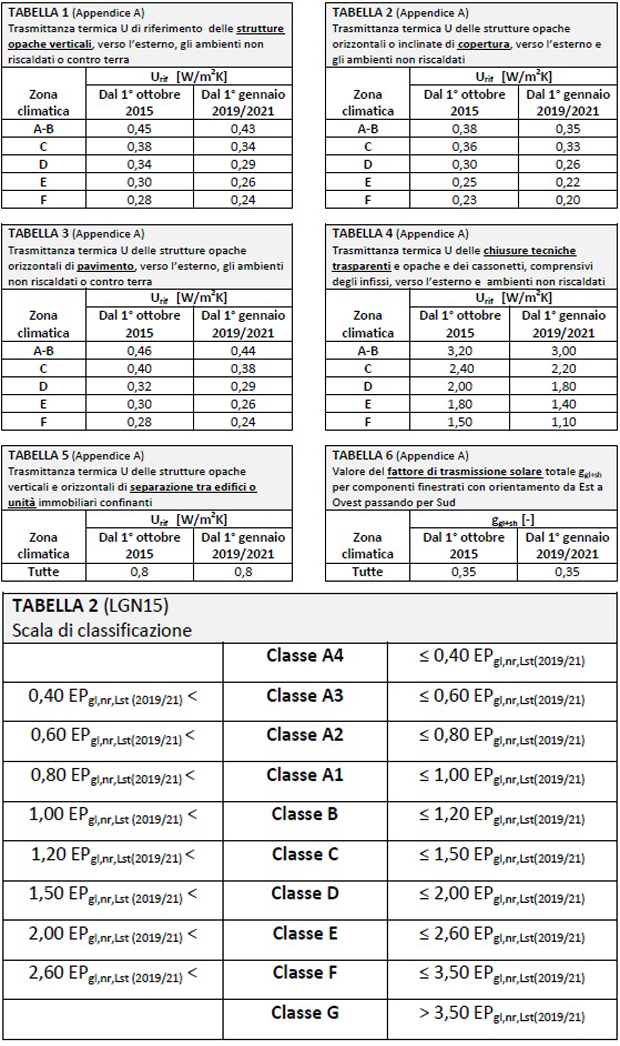

- caratteristiche termiche e parametri energetici predeterminati (ai sensi dell’Appendice A dell’Allegato 1 del DM 26/6/15) come segue:

In altri termini, i seguenti valori dell’“edificio di riferimento” rappresentano i nuovi limiti per le verifiche delle prestazioni energetiche dell’edificio reale:

- EPH,nd, l’indice di prestazione termica utile per il riscaldamento;

- EPC,nd, l’indice di prestazione termica utile per il raffrescamento;

- EPgl,tot, l’indice di prestazione energetica globale dell’edificio.

Secondo i decretivi attuativi della L.90/2013, per la redazione dell'APE e dell'AQE il nuovo sistema di verifica degli interventi non si basa più sugli indici di prestazione predefiniti, ma sui valori determinati in funzione delle caratteristiche dell'edificio di progetto. Mentre per i tutti gli input e i parametri indefiniti si utilizzano i valori dell’edificio reale.

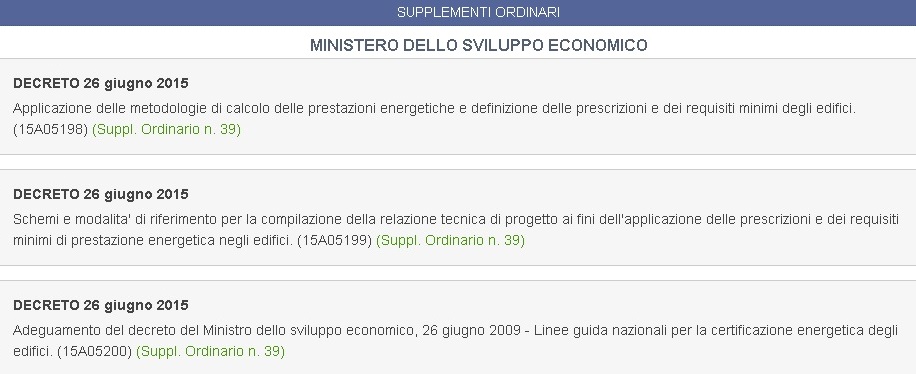

![redigere-ape-d]()

Da ora, i metodi di calcolo semplificati sono ammessi solo per gli edifici, o unità immobiliari residenziali esistenti, con superficie utile inferiore, o uguale, a 200 metri quadrati, fatta eccezione peri i casi di ristrutturazione importante.

Sono introdotte nuove verifiche sulla riflettenza solare delle coperture e sull'area solare equivalente estiva, per limitare i fabbisogni energetici per la climatizzazione estiva e contenere il surriscaldamento a scala urbana.

In caso di nuova costruzione, il progettista deve evidenziare i risultati della valutazione della fattibilità tecnica, ambientale ed economica per l'utilizzo di sistemi alternativi ad alta efficienza tra i quali, i sistemi a fornitura di energia rinnovabile, cogenerazione, teleriscaldamento e teleraffrescamento, pompe di calore.

Le LGN15 definiscono gli impianti standard dell’edificio di riferimento (tabella 1): oltre alla climatizzazione invernale e all’ACS dovranno essere considerati anche la climatizzazione estiva, la ventilazione meccanica, gli apparecchi elettrici per l’illuminazione e il trasporto di cose e persone in termini di consumi energetici.

![redigere-ape-e]()

IL CONTRIBUTO DELLE FER E DEGLI IMPIANTI STANDARD

Il fabbisogno energetico annuale viene calcolato come energia primaria per il singolo servizio energetico su base mensile e si opera la compensazione mensile tra i fabbisogni energetici e l'energia rinnovabile prodotta on site, per vettore energetico e fino a copertura totale del corrispondente vettore energetico consumato. Lo stesso metodo si usa per l’energia da fonti rinnovabili (FER), prodotta all’interno del confine di sistema edificio-impianto. È consentito tenere conto dell’energia da FER, o da cogenerazione, prodotta in situ solo per contribuire ai fabbisogni del medesimo vettore energetico.

ESCLUSIONI E VERIFICHE

Con l'entrata in vigore dei decreti attuativi della L.90/13 sono esclusi dall’applicazione delle nuove prescrizioni, oltre agli edifici citati nell’Art. 3 del DLgs 192/05, anche quelli ricadenti nell'ambito della disciplina del Codice dei beni culturali e del paesaggio (Parte seconda, articolo 136, comma 1, lettere b) e c) ma solo nel caso in cui il rispetto delle stesse implichi un'alterazione sostanziale del loro carattere, o aspetto, con particolare riferimento ai profili storici, artistici e paesaggistici. Tuttavia, sono fatte salve le disposizioni concernenti: a) l'attestazione della prestazione energetica degli edifici; b) l'esercizio, la manutenzione e le ispezioni degli impianti tecnici. I ruderi sono esclusi purché tale stato venga dichiarato nell’atto notarile. Rimangono esclusi anche i fabbricati in costruzione per i quali non si disponga dell’abitabilità, o agibilità, al momento della compravendita (scheletri strutturali o immobili al rustico).

Inoltre, in base all’allegato 1, ai sensi dell’Art. 1.4.3, i seguenti interventi sono esclusi dall’applicazione dei nuovi requisiti minimi:

- su strati di finitura ininfluenti dal punto di vista termico;

- di rifacimento di porzioni d’intonaco su superfici inferiori al 10% di quella disperdente (lorda degli elementi opachi e trasparenti che delimitano il volume a temperatura controllata dall’ambiente esterno e da ambienti non climatizzati, quali le pareti verticali, i solai contro terra e su spazi aperti, i tetti e le coperture).

Infine, secondo l’Art. 2.2, comma 2 del medesimo allegato:

- nel caso di sostituzione dei generatori di calore, di potenza nominale del focolare inferiore alla soglia dei 50 kW (Art. 5, comma 2, lettera g) del regolamento di cui al DM del 22 gennaio 2008, n. 37) gli adempimenti legati alla predisposizione, e consegna della relazione tecnica come sopra, sussistono solo nel caso di un eventuale cambio di combustibile o tipologia dello stesso (ad es. la sostituzione di una caldaia a metano con una alimentata a biomasse solide);

- fino a copertura totale del corrispondente fabbisogno energetico.

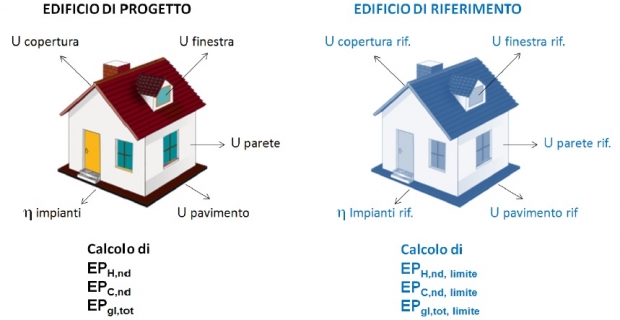

![redigere-ape-f]()

In linea generale, per le nuove verifiche, in accordo con le regole nazionali, consigliamo la seguente procedura basata su 3 semplici passaggi:

- Determinare il “Tipo d’intervento” e la “Classificazione dell’edificio” (DPR 412/93);

- Ricavare l’elenco completo delle prescrizioni da rispettare, vedasi lo “Schema delle verifiche”;

- Adottare le prescrizioni consultando l’“Elenco delle verifiche”.

Concludendo, segnaliamo che ogni tre anni, a partire dal 31 dicembre del 2012, la Commissione europea pubblica una relazione riguardo ai progressi realizzati dagli Stati membri con il fine di mettere a punto una politica efficace d’incentivi per rendere gli edifici a consumo nullo, o almeno a bassissimo consumo soddisfatto in gran parte da energie rinnovabili.