La Commissione Europea ha recentemente lanciato un sondaggio per raccogliere le opinioni di tutti i portatori d’interesse riguardo alle principali strategie che intende adottare, entro fine anno, nel prossimo programma a sostegno dell’economia circolare. I risultati, che contempleranno anche il contributo della conferenza "Closing the loop circular economy boosting business reducing waste", saranno pubblicati il prossimo agosto.

{loadposition googlebarbaro}

IL QUESTIONARIO

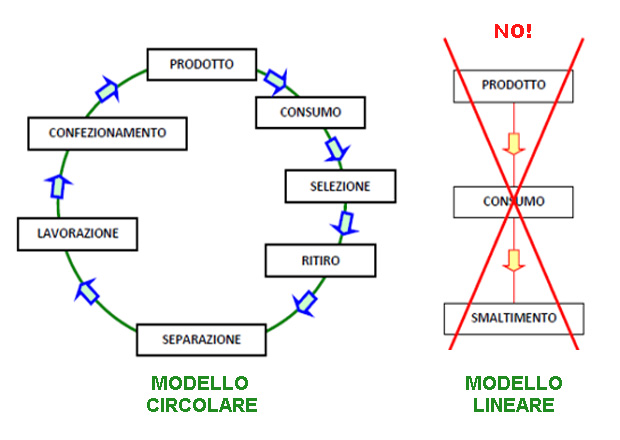

Tutti coloro i quali ritengono di poter contribuire ad influire positivamente sulla transizione dal modello di economia lineare (consumismo dell’usa e getta) a quello circolare (consumo responsabile dell’usa, ripara, riusa e ricicla) sono invitati a rispondere, in forma anonima o pubblica, al questionario pubblicato nel sito della Commissione Europea nella sezione EUSurvey. Crediamo che sia utile dedicarci qualche minuto per diversi buoni motivi: in primo luogo, per conoscere le future politiche su cui intende legiferare la CE, finalmente sanando il vuoto creato dal nuovo presidente della Commissione Junker con la temporanea sospensione della politica di contrasto al cambiamento climatico, e, in secondo luogo, per orientare le nostre competenze sullo sviluppo sostenibile, in particolare in qualità di tecnici europrogettisti, includendo le discipline della pianificazione e gestione del territorio.

Il questionario è stato messo a punto da un team internazionale diretto dal vicepresidente della CE, Frans Timmermans, dal vicepresidente per il Lavoro, Sviluppo, Investimento e Competitività, Jyrki Katainen, dal commissario dell’Ambiente, Affari Marittimi e Pesca, Karmenu Vella e dalla commissaria del Mercato Interno, Industria, Impresa, Elzbieta Bienkowska.

In pratica siamo chiamati, secondo diverse modalità, a esprimere la nostra visione: assegnando un peso, in una scala di 5 livelli (da molto importante a insignificante) a ciascun criterio elencato, come vedremo in seguito; in altri casi potremo rispondere semplicemente selezionando solo tre risposte preconfezionate, o se vogliamo redigendo i nostri suggerimenti fino a un massimo di 500 battute. Vediamo dunque dettagliatamente le domande più significative delle cinque sezioni in cui si divide il sondaggio.

![economia-circolare-sondaggio-b]()

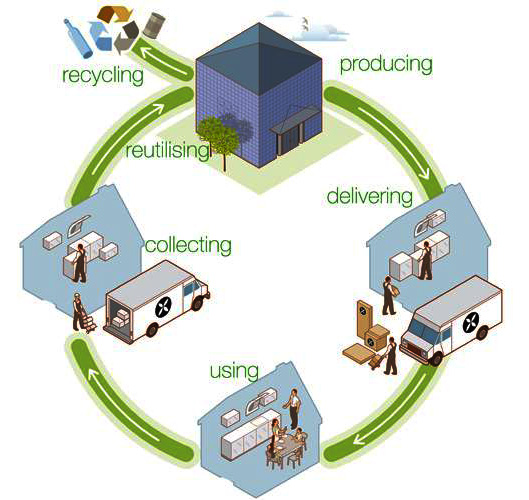

La fase della produzione

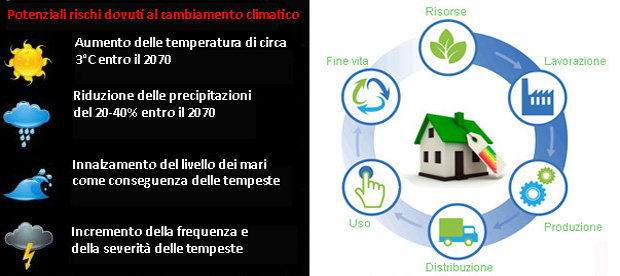

La CE sostiene che la progettazione di un materiale, o di un prodotto, è la prima fase da ripensare nell’attuale modello di sviluppo economico, in quanto da essa dipende la possibilità di facilitare le successive fasi: il riuso, la riparazione e il riciclaggio di materiali in altri mercati e con diverse destinazioni d’uso. In altri termini, si tratta di studiare come allungare la vita di un bene e dunque di ridurne gli impatti ambientali. In questo contesto, l’eco-design considera fondamentale il risparmio di energie e di risorse naturali -come i materiali e l’acqua potabile- durante il ciclo di vita del prodotto, perciò viene citato anche lo strumento di analisi del ciclo di vita (LCA). In questa sezione ci viene chiesto di indicare quali azioni, proposte dalla CE, influirebbero maggiormente nel conseguimento dell’ambizioso obiettivo generale che essa stessa si è prefissata. Ci vengono poste sei domande nelle quali vengono anche considerate problematiche legate alle fasi dell’approvvigionamento dei materiali (come le materie secondarie) e della progettazione del prodotto.

La prima domanda a cui siamo chiamati a rispondere è: «How would you assess the importance of the following measures to promote circular economy principles in product design at EU level?». Ci viene chiesto di decidere quali misure, tra quelle elencate, influirebbero maggiormente sulla promozione dell’economia circolare. Ad esempio, stabilire delle regole vincolanti in materia di progettazione di un prodotto (ad esempio, i requisiti minimi in materia di durabilità, ai sensi della direttiva sulla progettazione ecocompatibile 2009/125/ CE). Inoltre, ci propone anche la revisione delle norme che regolano le garanzie legali e commerciali. Segnaliamo che, al margine di questa sezione, ci viene fornito un glossario per comprendere la differenza tra: Legal guarantees e Commercial guarantees. La prima riguarda la garanzia minima dei beni materiali (di due anni di durata, ai sensi della direttiva 99/44/ CE) in virtù della quale il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto, di difformità al contratto di vendita, a partire dalla data della consegna del bene o della sua messa in funzione. La seconda garanzia, su base volontaria, è fornita dai commercianti ai consumatori e rappresenta l’impegno del venditore a rimborsare il prezzo pagato, a sostituire, a riparare o a risolvere in qualche modo il problema, qualora il prodotto non si trovi nelle condizioni dichiarate nella garanzia o nella relativa pubblicità.

La seconda domanda è: «In order to facilitate the transition to a more circular economy, how would you assess the importance of the following product features?»

Con lo scopo di favorire la transizione a un’economia circolare, ci viene chiesto quali caratteristiche dovrebbero avere i prodotti per poter favorire l’economia circolare. Ad esempio, ci vengono proposti il servizio post vendita per l’allungamento della vita del prodotto (in uso fino all’introduzione dell’insostenibile concetto di obsolescenza programmata) e in fine, ma non meno importante, ci viene proposta la riduzione degli impatti ambientali durante il ciclo di vita, criterio tanto complesso quanto fondamentale.

![economia-circolare-sondaggio-c]()

La terza domanda è: «How would you assess the importance of the following additional considerations when applying circular economy principles to products at EU level?». Ci viene chiesto di indicare quali considerazioni potrebbero favorire, sempre a livello dell’UE, l’implementazione dell’economia circolare nei prodotti. Ad esempio, ci vengono proposti criteri di convenienza economica, di funzionalità del prodotto e di ragionare sugli impatti dell’import-export.

La quarta domanda, consente di scegliere solo tre risposte dell’elenco, ed è: «From a circular economy perspective, in your view which product categories should be given priority in the next few years and why?» Nella prospettiva di un’economia circolare, ci viene chiesto di indicare qual’è la categoria di prodotto che dovrebbe essere prioritaria nei prossimi anni e di spiegare il perché.

Ci viene proposto un elenco di quindici categorie di prodotti tra cui: elettrodomestici e attrezzature per l’ufficio, mobili, imballaggi, impianti di climatizzazione e prodotti per il settore delle costruzioni.

La quinta domanda ci chiede di essere specifici in alcuni punti e di indicare quali azioni, tra quelle elencate, dovrebbero essere prioritarie a livello UE per promuovere soluzioni di economia circolare nei processi produttivi. «Which of the actions listed below should be given priority at EU level to promote circular economy solutions in production processes?» Nell’elenco ci viene proposto di considerare di favorire la cooperazione tra le diverse catene di valore del prodotto, di indicare le barriere, o lacune normative, a livello comunitario, lo scambio di buone prassi, la definizione di standard minimi per le BAT (Best Available Technologies), di assicurare l’attendibilità dei dati riguardanti i flussi di materiali (lungo l’intera catena del valore), o ancora di facilitare l’accesso ai finanziamenti per i progetti ad alto rischio.

La sesta domanda è: «How effective do you think each of the actions at EU level listed below would be in promoting sustainable production and sourcing of raw materials?» Ci chiede di pesare ognuna delle azioni elencate ai fini di promuovere, a livello UE, si la produzione che l’approvvigionamento sostenibili delle materie prime. Ad esempio, ci viene proposto di considerare di rendere vincolanti i criteri di sostenibilità, o lo sviluppo e la promozione di sistemi volontari per le imprese.

![economia-circolare-sondaggio-d]()

La fase dell’utilizzo

La CE considera il punto di vista dei consumatori una parte essenziale dell'economia circolare.

Da un lato, essi devono saper scegliere i prodotti che acquistano e usano e, dall’altro lato, nelle loro scelte possono venire facilmente influenzati da una serie di fattori, tra cui il comportamento di altre persone, dal modo in cui essi ricevono informazioni, o consigli, dalla disponibilità di servizi di post vendita (per la riparazione e manutenzione) nonché dalla loro percezione del rapporto costi/benefici di un prodotto o servizio.

La prima domanda di questa fase è: «How would you assess the importance of the following measures to promote circular economy principles in the consumption phase at EU level?»

Ci viene chiesto di pesare l’importanza, a livello dell’UE, delle diverse misure proposte finalizzate alla promozione dei principi dell’economia circolare nella fase dell’utilizzo di un prodotto.

Ad esempio, ci viene proposto di considerare la comunicazione delle informazioni sui prodotti attraverso le etichette, la pubblicità, il marketing, la protezione da informazioni false, quindi fuorvianti, o ancora l’introduzione di politiche fiscali verdi finalizzate alla minimizzazione della produzione di rifiuti, o all’incremento di consumi e di appalti pubblici sostenibili e al sostegno dell’eco-design.

La seconda domanda consente solo tre risposte, scegliendo i prodotti, tra quelli elencati, obiettivo prioritario della promozione di un consumo più sostenibile e di indicare il perché: Which products should be a priority for EU action to promote more sustainable consumption patterns and why? In questo elenco vi sono almeno tre prodotti che riguardano la nostra professione: imballaggi, materiali da costruzione ed elettronica.

La terza, ed ultima, domanda ci chiede di indicare dei suggerimenti riguardo alla fase dell’utilizzo di un prodotto: «Do you have any other comments about the consumption phase?»

![economia-circolare-sondaggio-e]()

Un possibile mercato delle materie seconde

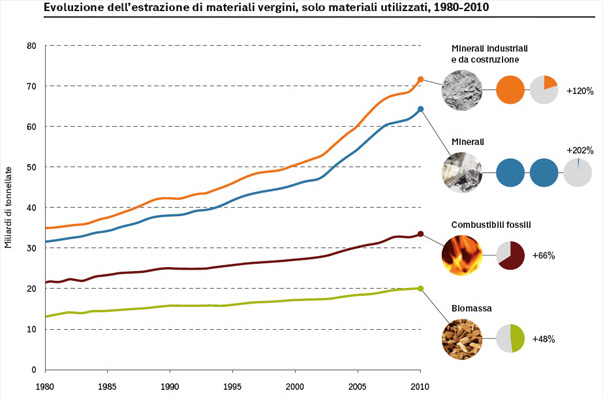

La CE ritiene che possa svilupparsi il mercato delle materie prime secondarie, non più dunque intese come rifiuti con oneri e responsabilità di smaltimento, bensì risorse che possono essere commercializzate e quindi utilizzate per essere riciclati nel settore manifatturiero. Tuttavia allo stato attuale, esse rappresentano ancora una piccola componente dei materiali utilizzati nel mercato dell’UE. Uno studio dimostra che la qualità e la fornitura di materie prime secondarie dipende ancora, purtroppo in gran parte, dalle pratiche di gestione dei rifiuti (spessissimo obsolete) e dal grado di separazione dei materiali alla fonte del flusso (di scarsa qualità). Inoltre, vi sono altri ostacoli allo sviluppo dei mercati delle materie secondarie che possono essere identificati e abbattuti. Alcuni di questi possono essere di carattere orizzontale, mentre altri interessano in modo rilevante solo determinati tipi di materiali.

La prima domanda della sezione ci chiede di indicare quali sono i principali ostacoli nel mercato UE all’uso delle materie secondarie per ognuno dei seguenti nove criteri: 1-significativo per tutti i materiali, 2-bio-nutrienti, 3-aggregati per la costruzione, 4-materie prime essenziali, 5-vetro, 6-metalli, 7-carta, 8-plastica, 9-legno/ biomassa. «In your view, what are the main obstacles to the development of markets for secondary raw materials in the EU?» Ad esempio, ci vengono suggeriti: la scarsa disponibilità, qualità nonché affidabilità dei materiali riciclati, o ancora la scarsa domanda degli stessi, dovuta a pregiudizi, all’assenza d’informazione o di legislazione adeguata.

La seconda domanda consente di dare 14 suggerimenti specifici, fino a 500 battute, ciascuno riguardo alle azioni più rilevanti che l’UE dovrebbe intraprendere per abbattere gli ostacoli, precedentemente identificati come significativi. Ad esempio, ci vengono proposti criteri di convenienza economica, come l’elevato differenziale di costo tra le materie prime e quelle secondarie, oppure la mancanza -in tutta l'UE- di norme di qualità per i materiali riciclati.

La terza domanda consente solo tre risposte: «Which secondary raw materials markets should the EU target first to improve the way they work?» Ci viene chiesto di segnalare i mercati delle materie secondarie dove l'UE dovrebbe agire prioritariamente. Il 90% dei materiali elencati vengono utilizzati anche nel settore delle costruzioni. Sono esclusi i bio-nutrienti (azoto, fosforo e sostanze organiche derivate da fanghi di depurazione e i rifiuti di fattorie biologiche) poiché riguardano il settore agrario essendo utilizzabili come fertilizzanti. Al margine di questa sezione viene spiegato il concetto delle materie prime rare (Critical raw materials) ovvero quelle materie d’importanza economica strategica per l'UE, poiché presentano un elevato rischio d’interruzione dell'approvvigionamento (tra i 54 elencati dalla UE i seguenti 20 sono i più critici: Antimonio, Berillio, Cromo, Cobalto, Borati, coke di carbone, Magnesite, Fluorite, Indio, Gallio Germanio, Grafite naturale di magnesio, Niobio, metalli del gruppo del Platino (PGMs), Fosfato, terre rare pesanti e leggere (REEs heavy and light), Silicio metallico, Tungsteno.

La quarta domanda consente di suggerire in 500 battute le azioni fondamentali per lo sviluppo del mercato delle materie secondarie: «Do you have any other comments about the development of markets for secondary raw materials?»

![economia-circolare-sondaggio-f]()

Le possibili misure di settore

Alcuni settori possono richiedere un approccio su misura, per “chiudere l'anello” dell'economia circolare, e alcuni potrebbero diventare addirittura priorità strategiche per accelerare la transizione verso il modello di sviluppo sostenibile. In questa sezione possiamo contribuire evidenziando i settori d’intervento prioritario a livello comunitario, le misure o le azioni pertinenti. La domanda ammette solo tre risposte: «In your view, which sectors should be a priority for specific EU action on the circular economy and why?» Nell’elenco vi sono almeno tre settori che ci interessano come progettisti: costruzione/demolizione di edifici, mobili, prodotti elettronici ed elettrici.

L’ultima domanda di questa sezione è: «For the sectors that you have selected, what measur(s) would be needed at EU level?» Ci viene richiesto di indicare quali misure dovrebbero essere intraprese a livello europeo per ciascuno dei settori elencati.

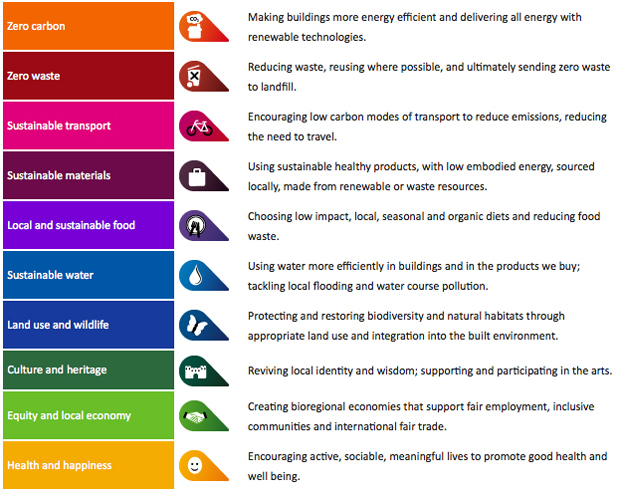

I fattori chiave

Alcuni fattori, in quanto facilitatori, sono essenziali per sostenere l'economia circolare, come lo sviluppo, la diffusione e l'adozione di soluzioni innovative, ad esempio l’investire in tecnologia e nelle infrastrutture, nonché sostenere le PMI, lo sviluppo di competenze e qualifiche adeguate.

La prima domanda della sezione è: «How important are the following enabling factors in promoting the circular economy at EU level?». Sempre a livello dell’UE ci viene chiesto di pesare ciascuno dei fattori facilitatori elencati per promuovere l’economia circolare. Ad esempio, ci viene proposto il finanziamento europeo di progetti o l’adozione di tecnologie innovative rilevanti (tipo Horizon 2020) o altri incentivi pubblici, nonché misure specifiche per incoraggiare la diffusione dell'economia circolare tra le PMI e le P.A. come lo scambio di buone pratiche e la promozione dello sviluppo di competenze e qualifiche professionali rilevanti.

![economia-circolare-sondaggio-g]()

LE PROSPETTIVE

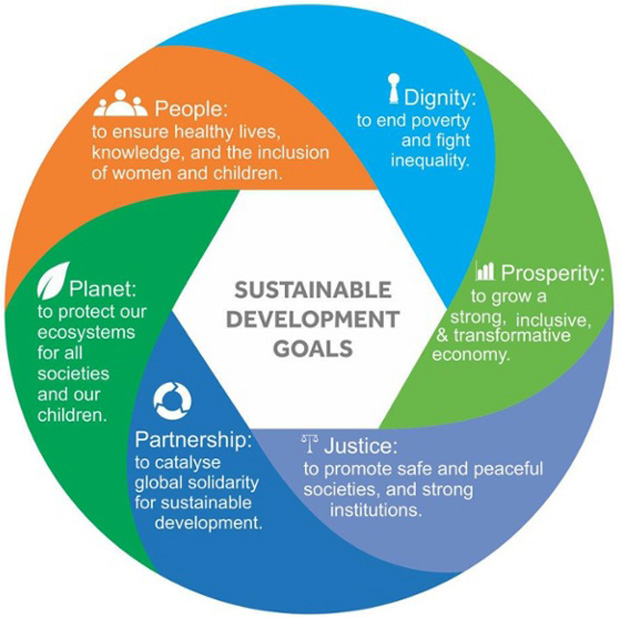

Lo sviluppo economico futuro dell’UE dunque -secondo Timmermans- non potrà prescindere dal seguire i principi di eco sostenibilità menzionati. Il prossimo passo del gruppo internazionale di lavoro -secondo Katainen- sarà presentare un piano attuativo integrale per l’incentivazione, sia dei consumatori che dei produttori, affinché adottino comportamenti virtuosi in termini di utilizzo delle risorse. In definitiva, la CE considera che intraprendere un’economia circolare, interessando l’intera catena del prodotto, può portare vantaggi in termini di competitività e d’innovazione, e conseguentemente indurre all’avvio di nuovi modelli imprenditoriali. Pertanto, la questione ambientale, economica e sociale saranno relazionate tra loro in modo sempre più evidente.

Ora è il tuo turno, compila il questionario sul sito della Commissione Europea.